Le retour des deux Espagne, entre nostalgiques de Franco et partisans du juge Garzon

Il y a une crise en Espagne. Ce n’est pas une crise d’asthme, les footballeurs vont bien, merci, ni une crise de rire, même si les Espagnols prennent un bon 50% de leur temps libre à se la fendre, leur poire en crise. Oui, il y a une crise du chômage, mais ça, tout le monde le sait. Il faudrait ne pas avoir ouvert les journaux durant les six derniers mois pour apprendre que le taux de chômage espagnol est le plus élevé de toute l’Union européenne et que sa jeune génération, comme leurs ancêtres fin XIXème pour les côtes argentines, vont tenter leur chance en Allemagne, en Norvège ou en Russie. Partout sauf ici. On le sait et on ne sait trop que faire. Car ici, la plupart des débats sont tournés vers d’autres contrées, plus idéologiques, plus dramatiques encore quand on y pense: celles de l’identité historique d’un pays qui a décidé pendant de nombreuses années de fermer les yeux sur les atrocités commises pendant le règne d’Always Franco. Il est dur pour un jeune journaliste français sans grande expérience et sans thèse en histoire de débusquer le sens du trauma latent, des silences et des fractures internes qui habitent encore beaucoup de foyers espagnols suite aux longues années noires de la dictature, non seulement en terme de censure et d’autarcie, mais surtout en terme de disparitions forcées.

Un juge plutôt grande gueule, plutôt fana de micros que de toges, dépassant parfois ses prérogatives pour arriver à ses fins, a décider de mettre fin à des décennies de vide juridique sur les crimes franquistes, en ouvrant un cas en 2008. Depuis, c’est la débandade. Garzón voulait des coupables pour les plus de 110 000 disparitions forcées qui se seraient produites entre 1936 et 1975. Pour tout résultat, il a été accusé lui-même d’abus de pouvoir pour avoir voulu passer au-dessus de la loi d’amnistie de 1977. Et derrière sa mise en accusation, les Espagnols moyens, ceux qui naviguent entre chômage et joie de vivre, entre insouciance et volonté de savoir, ceux qui n’ont pas vécu la guerre ni la dictature mais en sont quelque part issus, ont découvert qu’un certain ordre moral continue de faire valoir ses vues sur la société actuelle. L’Eglise, les restes du franquisme politique et économique, une presse contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un indigné ou une idée politique progressiste… Secouez le tout et vous obtiendrez ce qu’Ortega y Grasset appelait « l’Espagne officielle » le siècle dernier. Une Espagne qui existe toujours et qui, comme le Barça, n’arrête pas de gagner contre l’autre équipe, « l’Espagne vitale »… Celle qui émigre quoi. Voici un article pour tenter de cerner un peu mieux ces deux Espagnes et leurs différents conflits ouverts. La liste n’est pas exhaustive. Continuez-la !

Le retour des deux Espagne

En pleine crise économique, le pays ne se divise pas tant entre keynésiens et libéraux qu’entre les partisans de l’amnistie des crimes franquistes et ceux de l’ouverture des fosses communes, entre le retour au conservatisme moral ou la poursuite de la démocratisation culturelle.

«L’Espagne est paradoxale. Hier, hommage solennel à Manuel Fraga, le troisième en une semaine. Et aujourd’hui, procès multiple contre Baltasar Garzon.»

Pour que les Européens prennent conscience de l’étendue du paradoxe, l’éditorialiste d’El Periodico Albert Sáez résume l’identité de Fraga en une question:

«Vous imaginez le scandale si Merkel se rendait aux funérailles d’un ex-ministre d’Hitler?»

Baltasar Garzon, lui, est connu à l’inverse pour avoir fait tomber un dictateur, le Chilien Pinochet, pas pour l’avoir épaulé.

En 1914, déjà, José Ortega y Gasset mettait l’accent sur l’existence de «deux Espagne qui vivent côte-à-côte et qui sont parfaitement étrangères: une Espagne officielle qui s’obstine à prolonger les gestes d’un âge mort et une autre Espagne aspirante, germinale, une Espagne vitale, peut-être pas très forte, mais sincère, honnête, laquelle, bloquée par la première, ne parvient pas à entrer totalement dans l’histoire» (Vieja y nueva política [«Vieille et nouvelle politique»])

Quand le juge Baltasar Garzón a été reconnu coupable d’abus de pouvoir le 9 février 2012, pour avoir effectué des écoutes illégales dans le procès de corruption de l’affaire Gürtel et interdit d’exercer pendant 11 ans alors que Manuel Fraga, ancien ministre franquiste, recevait les honneurs du Roi et du président du gouvernement, la fracture entre les deux Espagne définie par Ortega y Grasset s’est rouverte.

L’Espagne vitale se retourne vers un passé que l’Espagne officielle préfère ignorer. L’occasion de jouer au funambule sur la ligne de fracture entre les deux Espagne.

Gaita pour Fraga contre interdiction d’exercer pour Garzón

Manuel Fraga Iribarne. «Un des plus grands hommes politiques du siècle» pour Mariano Rajoy, actuel président du gouvernement conservateur (Partido popular, PP). «Il a exercé un leadership intellectuel, moral et sentimental sur une partie très importante de la population espagnole», des mots de Jésus Posada, président du parlement. Au sortir des funérailles de l’homme d’Etat mort le 15 janvier à 89 ans, les éloges pleuvent au sein du Partido popular, anciennement Alianza Popular, dont l’ancien ministre du Tourisme et de l’Information du régime franquiste, de 1962 à 1969, a été le père fondateur. Même Rubalcaba, leader du Parti socialiste (PSOE), rend hommage au «père de la Constitution qui a su comprendre la nécessité de changer et de s’intégrer dans le système démocratique».

Pour certains historiens espagnols, l’image d’une transition en douceur menée par un Manuel Fraga devenu soudain démocrate, est emplie d’arrière-pensées. Parmi eux, Andreu Mayayo:

«La droite conservatrice actuelle essaie de faire de Fraga un père de la démocratie pour laisser entendre que le nouveau régime descend du régime franquiste. Or d’un point de vue juridique –il suffit de regarder la Constitution– la démocratie constitue une rupture sur tous les points par rapport au franquisme. Une dictature ne devient pas une démocratie, elle tombe!»

Mais au grand dam de ce professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Barcelone, la transition espagnole s’est opérée avec comme règle d’or le silence, orchestré par la loi d’amnistie de 1977, avec Manuel Fraga à la baguette.

«La transition a été un pacte politique pour effacer les responsabilités, notamment morales et symboliques. En plus de l’amnistie, on a décidé qu’il y aurait amnésie», considère aussi l’intellectuel catalan Vicenç Navarro.

Amnistie contre droit international

Tandis que la gaita résonne aux funérailles de Fraga, le juge Garzón est inculpé dans trois procès consécutifs. 61% des Espagnols considèrent cela comme de la persécution, selon un sondage Metroscopia réalisé après que le magistrat a été déclaré coupable de prévarication pour avoir autorisé l’écoute téléphonique des avocats de l’affaire Gürtel (le troisième procès a été classé pour prescription et dans le deuxième, le «procès des crimes franquistes» qui a vu de nombreux proches de victimes venir témoigner à la barre, le verdict n’est pas encore tombé).

Branle-bas de combat, quel que soit le verdict du dernier procès, l’Espagne progressiste n’a pas manqué de crier sa honte avant et après le verdict contre le magistrat. En présentant son documentaire Escuchando al juez Garzón (En écoutant le juge Garzón) à la Berlinale, la réalisatrice catalane Isabel Coixet en a profité pour dénoncer «les mensonges répétés qui ont influencé l’opinion publique» à propos d’un juge dont elle persuadée de «l’innocence». Cette autre Espagne, celle des artistes progressistes d’Isabel Coixet à la famille Bardem en passant par Almodovar et des associations des victimes des crimes franquistes qui ont manifesté en soutien du magistrat, s’appuie sur la légitimité internationale du procès contre les crimes franquistes.

La présence d’observateurs internationaux lors du procès joue en leur faveur: Amnesty International, la Commission internationale des juristes, ou Human Rights Watch qui assure que «le monde entier a les yeux posés sur les représailles qui sont appliquées contre le juge Garzón».

Car outre la guerre des ego entre juges et la question des méthodes employées par le juge Garzón considéré comme trop médiatique et opportuniste par ses détracteurs, la ligne de faille juridique entre les deux Espagne révélée par le procès tient à la question de savoir si le droit international peut être supérieur à la loi nationale, sachant qu’une amnistie a été votée en 1977 pour tous les responsables politiques et haut-fonctionnaires du régime franquiste, à une époque où l’Espagne voulait remettre les compteurs à zéro.

Résultat, une «schizophrénie entre l’impunité territoriale et la juridiction universelle», selon Claudia Jiménez Cortés, spécialiste de droit international public à l’université autonome de Barcelone, avec un juge qui d’un côté emprisonne le dictateur chilien Pinochet et soulève le tapis de la dictature argentine, mais de l’autre risque 20 ans de suspension pour avoir ouvert une enquête sur les 113.000 disparitions forcées qui auraient eu lieu sous la dictature franquiste. Selon la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, dont l’Espagne est signataire, les disparitions forcées sont des crimes contre l’humanité, donc imprescriptibles. Son article 3 dispose que «tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2 (définition de la disparition forcée, ndlr), (…) et pour traduire les responsables en justice».

Mais malgré l’engagement de l’Espagne à juger les crimes internationaux, le syndicat Manos Limpias, partie civile contre Garzon dans le «procès des crimes franquistes», considère que les crimes commis par le régime franquiste appartiennent à un passé qu’il faut oublier.

Manos Limpias contre fosses communes

Miguel Bernad, le fondateur du syndicat Manos Limpias, ne cache à personne vers laquelle des deux Espagne son cœur balance:

«J’étais un ami de don Blas Piñar et de la famille. Pour moi, don Blas a été fidèle à ses idées, déclare-t-il à El Mundo. L’Histoire finira par le reconnaître. Des gens du franquisme qui avaient beaucoup plus profité du régime que don Blas ont rejoint d’autres formations politiques, renonçant à leurs idées.»

Pas Blas Piñar qui, fidèle à ses idées, fonde le parti Fuerza Nueva en 1976 avec pour slogan «Dieu, Patrie et Justice» et la Ley de Principios del Movimiento Nacional (une des 8 lois fondamentales du régime de Franco) pour loi. En 1986, épaulé par Jean-Marie Le Pen, il redonne du souffle à son parti, renommé Frente Nacional. Piñar, l’inspirateur de Miguel Bernad, est actuellement président d’honneur du parti Alternativa Española, dont le programme se résume en quatre points: la défense de la vie, de la famille, les racines chrétiennes et l’unité de l’Espagne.

Tandis que Manos Limpias veut préserver limpide la mémoire du régime franquiste, médecins légistes, archéologues et anthropologues ont exhumé environ 300 fosses franquistes ces 11 dernières années, récupérant les restes de 5.500 victimes du régime. «Si demain Baltasar Garzón nous les réclame, ce que je crois qu’il s’apprêtait à faire avant qu’ils arrêtent son enquête, on remplirait une camionnette entière», témoigne un médecin légiste à El Pais, qui précise que 80% des victimes déterrées, en majorité civiles, ont reçu un tir dans la nuque. Les exhumations sont suivies de rapports rédigés par des experts qui permettent aux familles de connaître les conditions de mort de leurs proches, en attendant un procès qui risque de ne pas s’ouvrir avant longtemps.

«Pendant la transition, l’Espagne a préféré le futur au passé pour construire le pays. Mais peu à peu, les Espagnols demandent que le passé soit clarifié. Les victimes du régime franquiste peuvent pardonner, mais pas sur la base de l’oubli», estime le magistrat espagnol José Maria Fernandez Seijo. Ce membre de l’association Jueces para la democracia (Juges pour la démocratie) précise que la justice est le champ professionnel où le renouvellement postfranquiste a été le moins achevé:

«Il y a des juges qui ont signé des peines de morts selon la loi franquiste et se retrouvent à la tête de procès décisifs sous le nouveau régime démocratique.»

Après la suspension de Garzón, «le seul juge qui accepte d’ouvrir une instruction sur les crimes franquistes est une Argentine, María Romilda Servini de Cubría, précise Emilio Silva, président de l’Association pour la récupération de la mémoire historique. Le 27 décembre 2011, elle a demandé au gouvernement espagnol si une enquête avait lieu sur l’existence d’un plan systématique, généralisé et planifié pour terroriser les Espagnols partisans d’un système de gouvernement représentatif à travers leur élimination physique, et d’un autre qui a entraîné la disparition légale de mineurs pendant la période comprise entre le 17 juin 1936 et le 15 juin 1977. Celui-ci a répondu oui en citant l’enquête menée par le juge Garzón!»

La Razón contre Público

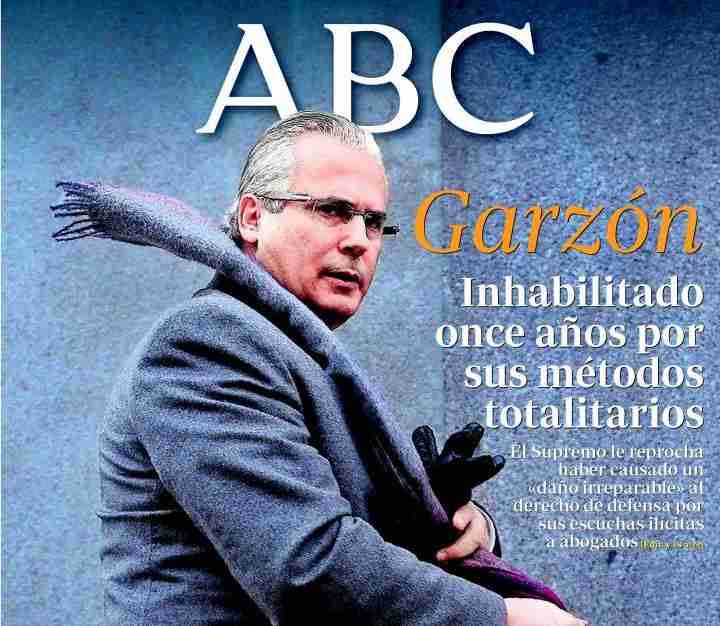

La fracture entre les deux Espagne se retrouve inévitablement dans les pages de leurs médias respectifs: en ouvrant le journal au lendemain du verdict contre Garzón, on apprend qu’il est «victime» en lisant Público tandis qu’on découvre ses «méthodes totalitaires» sur la une d’ABC.

Le même journal Público, qui vient d’annoncer la fermeture de son édition papier vendredi 24 février, a créé une page spéciale, Mémoire Publique, «en hommage aux victimes du franquisme. Nous avons des informations sur 49.510 victimes, un chiffre qui va s’amplifier jusqu’à offrir, au moins, les 138.037 noms qui figurent sur la liste de l’instruction ouverte par Garzón», précise la page d’accueil, qui invite les lecteurs à poursuivre l’enquête ouverte par le juge.

Pendant ce temps, on peut lire sur la Razón que Fraga était «un grand timide» et que «le Fraga politique recevra la reconnaissance de l’Histoire quand tous les minets qui circulent dans notre pays n’auront plus d’écho nulle part».

Lisez Público et vous vous offusquerez d’apprendre que le maire PP de La Veguilla a hissé un drapeau préconstitutionnel (utilisé sous le régime franquiste) dans son jardin; parmi les blogueurs de La Razón, on s’inquiète plutôt du retour des drapeaux républicains à chaque manifestation d’indignés ou d’opposants à la réforme du travail du gouvernement de Mariano Rajoy.

L’art contemporain contre l’inquisition

Comme un parfum de guerre civile donc, vaporisé de part et d’autres à grands jets de références historiques autour d’un passé qui gêne toujours. Du 15 au 19 février, les Madrilènes ont pu découvrir une reproduction du général Franco enfermé dans un frigo, conçu par Eugenio Merino pour Arco, la Fête internationale de l’art contemporain.

«Franco est toujours d’actualité, il n’a pas disparu. Il est plus que jamais à la mode, avec la Loi sur la Mémoire Historique, Garzón et le Dictionnaire biographique espagnol», a déclaré l’auteur de l’œuvre Always Franco.

L’Académie royale de l’histoire avait été critiquée en 2011 pour la note hagiographique présente dans son Dictionnaire biographique espagnol à la lettre F comme Franco: «Il s’est vite rendu célèbre pour le courage froid qu’il a su montrer sur le champ de bataille» ou «chef rigoureux et efficace» faisaient partie de la biographie du général rédigée par un historien proche de la Fondation Francisco Franco. En février 2012, l’Académie a ratifié la biographie du Caudillo, à la tête d’un régime «autoritaire mais pas totalitaire». Comme si Franco continuait, depuis son frigo, à guider les consciences nostalgiques de l’Espagne officielle. Des historiens ont publié en 2012 Dans le combat de l’Histoire, un contre-dictionnaire destiner à contrer la vision historique de l’Académie Royale de l’histoire.

Outre la mémoire historique, la morale religieuse est l’autre fissure qui sépare les deux Espagne. Le 17 février, une centaine d’individus réunis à l’appel d’Alternativa Española ont manifesté contre une autre œuvre polémique: La Piété de Bruce Labruce, avec l’icône de la movida espagnole Alaska dans la peau de Marie Madeleine et Mario Vaquerizo, son mari, dans le rôle de Jésus-Christ.

«Plus d’offenses aux catholiques!», ont-ils crié, alors que Mario Vaquerizo perdait son emploi de présentateur télé pour la Cope, dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que la Conférence épiscopale et que 20% est détenu par les diocèses.

Ce n’est pas la première fois qu’une œuvre provoque l’ire des militants catholiques. Face au tollé provoqué par sa pièce de théâtre Me cago en Dios (littéralement «Je chie sur Dieu») en 2004, le dramaturge Íñigo Ramírez de Haro avait répondu par une attaque en règle contre le clergé:

«Ce n’est pas moi qui monte un scandale, c’est le clergé militant, cette Espagne noire et inquisitoire qui perdure. C’est un problème de liberté d’expression dans un pays qui est constitutionnellement laïc.»

La laïcité de l’Etat espagnol n’est pourtant pas si évidente, vu l’accord entre l’Eglise et le Vatican signé en 1979 qui offre de nombreux privilèges à l’Eglise dans l’enseignement, voire quelques exemptions fiscales. Nombreux sont ceux qui voient l’influence de l’Eglise derrière les réformes actuelles du gouvernement conservateur, de la réforme de la loi sur l’avortement à la suppression de l’éducation à la citoyenneté, comme le signale le blog Mujeres («Femmes») d’El Pais:

«A l’heure de faire des coupes budgétaires, d’augmenter les impôts ou de recevoir d’autres ordres de Merkel, les gouvernements de gauche ou de droite ne se distinguent pas tant. Ce qui semble séparer les deux Espagne sont, encore et toujours, des questions liées à la morale, en particulier à la morale sexuelle: l’homosexualité, la pilule du lendemain, la matière de l’éducation à la citoyenneté, l’éducation sexuelle à l’école et la loi sur l’avortement.»

L’auteur du blog suggère que «peut-être que subsistent deux Espagne pour leur sensibilité sur les questions sexuelles, mais il semble que l’on cherche à ressusciter des débats qui ne nous importent déjà plus». Pas sûr que l’on puisse en dire autant pour la mémoire historique.

Article original publié le 24 février sur le magazine numérique Slate.fr

Réagissez, débattons :